《关于“锋、背区”理论的解释》

少北武术资料集85—7

《关于“锋、背区”理论的解释》

【锋背区论是少北器术理论的第二个组成部分。其第一个部分为武器四论,即锋背论、术法论、八器论与器规论(详见《少北武术纲要》)。这个部分也是空手夺器械的重要指导理论。希望同志们以此理论为指导,深入专研,会受益至深的。】

第一部分:关于锋区的术理与实证

手持器械,其器锋(尖锋、刃锋、击头锋)的运行范围绝大部分为一个围绕周身的球体空间。因此锋行范围都是很大的。但是在锋行的总范围内,必有一个或两个区域能最大程度的发挥锋的最大进击威力的空间,这个空间称为锋区。

通过上述可知,锋区绝不是锋行范围,而是在锋行范围之内的最能发挥威力的区域。

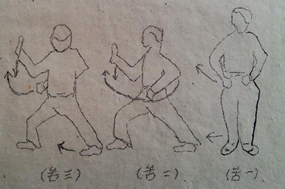

当身形步法改变时,其锋区也随之改变。因此锋区的判断只能以持械人为标点,一般以持械人的两肩连线为标记,视此连线的变动而知锋区的变化。

举例说明如下:

【例一】右手持单刀,其两肩连线的中垂线,也就是他的正前方为一个锋区。其两肩连线的右侧之外为另一个锋区。也就是持单刀时他的身体的正前方和身体的右侧位为刀的刃锋能发挥最大进击威力区的空间。这两个锋区可以独立存在。

上述两个独立锋区。刀锋可以直接把它们连成一体。故称“连片双锋区”。

【例二】手持长棍,当右手在前,左手在后,棍体在左侧贴身处时,其两肩连线的中垂线,也就是前方为一个锋区。如果仅右手持棍,棍体在右后侧,则两肩连线的右外侧为另一个锋区。因此棍也存在着两个独立锋区。但上述两个锋区,必须通过棍的转轮才能连片。因此不能直接连成一体,通称“独立双锋区”。

值得明确的一点是棍的击头锋,表面上可以把双锋区直接连接打成一片的,但这种连接是不能在两个锋区同时形成最大进击威力的,成不了两个独立锋区,只能是锋行范围内的连接。

【例三】右手持节鞭。鞭头为锋,鞭节为背。锋在锋行范围内皆可形成锋区,根据鞭的四法,交叉进击较多。故通称“交叉全锋区”。其锋区似如鞭头锋厚度的一个球壳。壳内为其背区。

【例四】试说明绝大多数持匕者。为什么皆采用反把而不用正把?

反把匕,匕锋在小指拳眼之下,由实践可知,它具有两个锋区,即双肩连线的中垂线也就是正前方,和双肩连线的右侧(指右手持匕)。这两个锋区也形成“连片双锋区”与单刀的锋区很相似只是范围小。

正把匕,匕锋在虎口拳眼之上。由实践可知,它只有正前方锋区,而无两侧锋区,因此属“单一锋区”。

通过上述可知,反把匕系“连片双锋区”,而正把匕则是单一锋区,前者远远优于后者。因此绝大多数持匕者,有意无意地皆采用反把而少用正把。

第二部分:关于背区的术理与实证

与锋区对立的就是背区。背区就是武器的背(器械的防挡部位,如杆、托、节、链等),不能行使锋出背备,背出藏锋的区域。因此进入背区之时,武器将尚失进击功能。因此背区也可以认为是持械人手持武器,其器锋不能或难于发挥作用的区域。当然这个区域,也是随持械人的身形步法的改变而改变。其变化的判断也以持械人的两肩连线为标准。

举例说明如下:

【例一】单刀的背区:对方手持单刀,其背区在持刀手的大背贴身处。空手对刃,必进背区,达到“挽臂贴体,单刀可破”。

【例二】反把匕的背区:反把匕的锋区与单刀相似,但背区与单刀截然不同,他的背区在虎口拳眼上。据此可证少北空手破匕手进背区的老三下是正确的。

【例三】节鞭的背区:节鞭为交叉全锋区,因此形成以鞭头锋为厚度的一个球壳。背区就是球壳的内部。据此当鞭打来之前避开第一节鞭头,进入背区即可。其它各节为器背,只能缠我肢体而矣。

第三部分:锋背区的理论阐述

综上所述,各种武器(除飞行器外)都有它最容易发挥最大威力的空间称锋区。也都有它难于发挥作用的空间称背区。且锋区与背区必随其步法身形的变化而变化。这种变化只能根据持械人的双肩连线去判断。

锋背区的理论阐述如下:

(一)“持械者,当运转身形之际,击则锋展锋区,防则就其背区”。这条规律指明了凡是拿武器对阵或演练套路的时候,每当身形改变之时,若进击其武器的锋必然进击于自己的锋区之内。若防守,必然躲避对方的锋区,进入对方的背区之内。

上述规律也深刻地指明了,持械者运转身形的目的,就是使对方落入自己的锋区之内,发挥器威。否则就是躲避对方的锋区。深刻地指明了持械人身形闪转的根本意图。

一切器术爱好者,也都在有意无意地落实这条理论。

如上所述,任何器法套路,都可以按上述论点,衡量其套路中的每一招一式,是否有实用价值。当然符合者对,否则必然是表演的花架子。

(二)“识武器者,必明锋背之术法,更明锋运之利(锋区)弊(背区)。空手对刃必避其双锋而就其双背”。这条规律指明了空手夺刃,不但要避对方武器的锋,还要避开对方武器的锋区,这就是避其双锋的含意。要以一定的术法,进入对方的背区,并夺拿对方武器的器背,这就是就其双背的含意。

上述两条锋背区论,进一步给我们展示了人与武器在空间运转使用的基本关系,它的形成,是在古代的争战实践中逐渐完善的。由主观上看锋背区与武器的锋形有关,另外也和手臂的活动范围有关。由客观上看,运用器械的古代争战,都尽量要求发挥自身武器的威力,每招每式击防之术运转身形,目的都在于发挥器威,其威力圈就是锋区所在。因此锋展锋区。促使对方进入自己的锋区,发挥进击威力,这是符合客观实际的。否则运转身形就是躲开对方的双锋而进入对方的背区,这也是防守的客观实际情况。

当然空手对刃,自然要避武器的锋,更不能步入对方的锋区。必然夺其武器的背,并走入背区。实现步运身形以夺地利的理论。

锋背区论,给了我们衡量器术的论点,也给了我们空手对刃的理论,确实开阔了我们的思路,指明了一条钻研的途径。

同志们可以根据上述原则,分别钻研八大器械的锋、背区,会有巨大的劳动成果。本篇仅把少北器术中的第二部分的锋背区的理论,做原则性的阐述,供参阅。

张荣时写于锦州

作者:张荣时先生

热门文章

-

五行盾遁术 (08-14) 【武术器械图谱】 (10-02) 双功概论——九术功 (08-18) 【短梢棍图解】 (10-18) 少北拳宗师张荣时先生答弟子问 (08-29) 【少北二十五部拳法拆解】 (11-23) 【少北拳图谱与视频教学】 (10-22) 警卫武术教学大纲 (08-14) 空手夺白刃 (08-14) 七十二手拿法腕诀与阳八步图解 (01-10)